「新しい事業のアイデアは、本当に市場に受け入れられるのだろうか?」

「顧客の本当の課題がわからず、企画が前に進まない…」

「インタビューが重要だと聞くけれど、具体的に何をどう聞けばいいかわからない…」

新規事業の立ち上げという重要なミッションを担う中で、このような不安や課題に直面することは少なくありません。

多くの新規事業プロジェクトにおいて、成功と失敗を分ける大きな要因の一つが、事業の初期段階で、いかに顧客と向き合い、その「声なき声」を正しく聞き出せているか、という点です。

この記事は、単なるインタビューのやり方を説明するマニュアルではありません。多くの企業で実践されてきた成功事例や、陥りがちな失敗パターンから得られた「新規事業を成功に導くための、生きたインタビューノウハウ」を体系的に解説するものです。

この記事を最後までお読みいただくことで、以下の内容が実現できます。

●なぜインタビューが新規事業に不可欠なのかを、自信を持って社内で説明できるようになる。

●明日からすぐに実践できる、具体的なインタビューの設計・準備・実行方法がわかる。

●顧客の表面的な言葉の裏にある「インサイト」を引き出し、事業アイデアを磨き上げる方法がわかる。

●自社でインタビューを行うべきか、外部パートナーに依頼すべきかの判断基準が明確になる。

専門のコンサルティング会社に高額な費用を払う前に、まずはこの記事で「自社でできること」の解像度を最大限に高めてみませんか?あなたの新規事業が成功への確かな一歩を踏み出す、そのための羅針盤として、ぜひ本記事をご活用ください。

貴社の業界に精通した専門コンサルタントが、課題解決をサポートします。

>>船井総研の無料経営相談はこちら

Table of Contents

1. なぜ、あなたの新規事業に「インタビュー」が絶対に必要なのか?

多くの企業が新規事業を立ち上げる際、市場調査レポートや統計データといった定量データの分析から始めます。もちろん、市場規模や競合の状況をマクロに把握することは重要です。しかし、それだけでは決定的に足りないものがあります。

1-1. データだけでは見えない「なぜ?」を解明する

定量データは「何が起きているか(What)」は教えてくれますが、「なぜそれが起きているのか(Why)」までは教えてくれません。例えば、「20代女性の〇〇の購入率が低い」というデータがあったとします。しかし、なぜ彼女たちは買わないのでしょうか?

●価格が高いから?

●デザインが好みではないから?

●そもそもその商品の存在を知らないから?

●他に、もっと魅力的な代替サービスがあるから?

この「なぜ?」の部分にこそ、事業成功のヒント、すなわち顧客インサイトが隠されています。顧客インサイトとは、顧客自身も明確には意識していないような、行動や発言の裏にある本音や動機のことです。このインサイトを掴むために、顧客と直接対話し、その背景や文脈を深く理解する「インタビュー」という手法が不可欠なのです。

事実、中小企業庁の調査でも、新事業展開に成功している企業は「顧客・取引先の要請やニーズへの対応」を重視している割合が高いというデータがあります。これは、顧客との対話の重要性を示す客観的な証拠と言えるでしょう。

出典: 中小企業庁「平成29年版 中小企業白書」第2部 第3章 新事業展開の促進

1-2. よくある失敗例:思い込みで進める製品開発

ここで、多くの企業が陥りがちな失敗例を一つ紹介します。あるBtoB向けの業務効率化サービスを開発していた企業のケースです。

プロジェクトメンバーは「こんな機能があれば、現場は絶対に喜ぶはずだ」という強い思い込みと熱意で、何ヶ月もかけてプロトタイプを開発しました。そして意気揚々と顧客候補である数社にインタビュー(という名のお披露目会)を実施しました。しかし、返ってきた反応は驚くほど冷ややかなものでした。

「うーん、便利そうだけど…我々が本当に困っているのはそこじゃないんだよね」

ある企業の担当者からは、こう言われたといいます。

「御社が解決しようとしている課題は、我々にとって100ある課題の中の75番目くらいなんです。もっと根深く、毎日頭を悩ませている課題が他にあるんですよ」

これは、自分たちの「正義」に酔いしれ、顧客の本当の課題を見ていなかった典型的な例です。もし、開発に着手する前に、数時間でも真摯に顧客の話を聞くインタビューを行っていれば、多額の開発費と、メンバーの貴重な時間を無駄にすることはなかったはずです。この種の失敗は、顧客インタビューの重要性を何よりも物語っています。

1-3. 顧客インタビューがもたらす3つの絶大なメリット

この失敗例からもわかるように、正しくインタビューを実施することで、事業は大きく成功に近づきます。具体的には、以下のようなメリットが得られます。

| メリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| 1. アイデアの仮説検証 | 自分たちのビジネスアイデアや課題仮説が、本当に顧客にとって価値があるのかを、最小限のコストで検証できます。間違っていた場合でも、早期に方向修正が可能です。 |

| 2. 潜在ニーズの深掘り | 顧客自身も気づいていないような「インサイト」を発見できます。これが、競合にはない独自の価値(提供価値)を持つサービス開発に繋がります。 |

| 3. 初期ファンの獲得 | インタビューを通じて、あなたの事業に共感してくれる「最初の顧客(ファン)」を作ることができます。彼らは、サービスリリース後の心強い応援団になってくれる可能性があります。 |

2. 【準備編】成果を最大化する!失敗しないインタビュー設計の6ステップ

「よし、インタビューの重要性はわかった。早速顧客に話を聞きに行こう!」

その意気込みは素晴らしいですが、少し待ってください。準備なきインタビューは、ただの雑談で終わってしまいます。成果を最大化するためには、綿密な設計が不可欠です。ここでは、多くの企業で実践されている6つのステップをご紹介します。

2-1. STEP1:目的の明確化「何を知りたいのか」を定義する

まず最初に、「このインタビューを通じて、何が明らかになれば成功と言えるのか?」を具体的に定義します。目的が曖昧だと、質問も曖昧になり、得られる結果もぼんやりしたものになってしまいます。

良い目的の例:

●「中小企業の経営者が、現在の経費精算業務において感じている最も大きな課題を3つ特定する」

●「子育て中の母親が、我々の新しいベビーフードのコンセプトに対して、いくらまでなら支払う意思があるか(PSM分析の元情報を得る)」

●「我々の提案するソリューションが、既存の代替手段(表計算ソフトなど)と比較して、本当に魅力的だと感じてもらえるかを検証する」

悪い目的の例:

●「新規事業のヒントを得る」

●「顧客の意見を聞く」

2-2. STEP2:対象者の選定「誰に聞くか」が成否を分ける

次に、設定した目的に最も的確な答えをくれそうな人は誰か、つまりインタビュイー(インタビュー対象者)を具体的に定義します。ここを間違えると、全く見当違いな情報しか集まりません。

ポイントは「セグメント」を細かく切ることです。「30代女性」といった大雑把なくくりではなく、「都内在住で、未就学児を育てながら時短勤務をしており、週に1回以上ネットスーパーを利用している30代女性」のように、ライフスタイルや行動特性まで踏み込んで設定しましょう。

対象者が見つからない場合は、リクルーティング専門の会社に依頼する、自社の既存顧客リストから探す、SNSなどで呼びかけるといった方法があります。

2-3. STEP3:仮説の構築「検証すべきこと」を言語化する

インタビューは、答えのないものを探す場ではありません。「自分たちはこう考えているが、それは本当に正しいだろうか?」という仮説を検証する場です。事前にチームでブレストを行い、検証したい仮説を洗い出しておきましょう。

仮説の例:

●課題仮説:「フリーランスは、請求書作成よりも確定申告の作業にこそ、より多くの時間とストレスを感じているはずだ」

●ソリューション仮説:「AIがレシートを読み取るだけで自動で仕訳してくれる機能があれば、月額3,000円を払う価値を感じてくれるはずだ」

●ターゲット仮説:「このサービスに最も価値を感じるのは、ITリテラシーが比較的低い、創業3年以内の個人事業主のはずだ」

これらの仮説があることで、インタビューで何を聞くべきかが明確になります。

2-4. STEP4:質問項目の設計「良い質問」と「悪い質問」

いよいよ質問作りです。良い質問は相手から具体的なストーリーや本音を引き出し、悪い質問は相手を沈黙させたり、当たり障りのない回答しか得られなかったりします。

避けるべき「悪い質問」の典型例:

●誘導尋問:「このサービス、便利だと思いませんか?」(「はい」としか答えにくい)

●未来の行動を問う質問:「このサービスがあったら、使いますか?」(人は未来の行動を予測できず、リップサービスになりがち)

●抽象的な質問:「何か困っていることはありますか?」(範囲が広すぎて答えにくい)

インサイトを引き出す「良い質問」のポイント:

●過去の具体的な行動を問う:「最近、〇〇の業務で一番時間がかかったのは何ですか?その時の状況を詳しく教えてください」

●オープンクエスチョン(5W1H)を使う:「なぜ、そのように感じたのですか?」「どのように対処したのですか?」

●感情や背景を探る:「その時、率直にどう思いましたか?」「その課題を解決するために、これまでに何か試したことはありますか?」

質問項目は一覧にして「インタビューフロー」としてまとめておくと、当日の進行がスムーズになります。

2-5. STEP5:ロジスティクスの準備(謝礼・場所・時間)

実践的な準備も重要です。

●謝礼: 相手の貴重な時間をいただくのですから、適切な謝礼を用意しましょう。BtoCなら5,000円~10,000円程度の商品券や現金、BtoBなら菓子折りや自社製品などが一般的です。

●場所: 相手がリラックスして話せる、静かな環境を選びましょう。対面なら会議室やカフェ、オンラインなら静かな自室から接続します。

●時間: 1回あたり60分~90分程度が集中力を保てる目安です。

●その他: 許可を得た上での録音・録画の準備、NDA(秘密保持契約)の締結なども必要に応じて行います。

2-6. STEP6:チームでの共有と役割分担

インタビューは一人で行うよりも、二人一組(インタビュアーと書記)で臨むのがおすすめです。一人が会話に集中し、もう一人が発言内容や相手の表情などを詳細に記録することで、情報の取りこぼしを防ぎます。

実施前には、必ずチーム内でインタビューの目的や仮説、質問フローを共有し、全員が同じ方向を向いて臨めるようにしましょう。

3. 【実践編】顧客の「本音=インサイト」を引き出すインタビューの極意

完璧な準備ができたら、いよいよ実践です。しかし、ただ質問を読み上げるだけでは、相手の心は開かれません。ここでは、相手から思わぬ本音やインサイトを引き出すためのコミュニケーションの「極意」をお伝えします。

3-1. 最初の5分が勝負!警戒心を解くアイスブレイク

インタビューの冒頭、相手は「何を言わされるんだろう」「うまく答えられるかな」と緊張しているものです。いきなり本題に入るのではなく、まずは雑談で相手の緊張をほぐし、ラポール(信頼関係)を構築することに全力を注ぎましょう。

自己紹介では、こちらの立場(なぜこのインタビューをしているのか)を正直に、誠実に伝えます。

「私たちは今、〇〇という課題を解決するための新しいサービスを検討しています。でも、私たちの考えが独りよがりになっていないか、本当に〇〇様のような方のお役に立てるのか、まだ確信が持てていません。ですので、今日はぜひ、〇〇様の率直なご意見をお聞かせいただきたく、この場を設けさせていただきました。専門家として、色々と教えてください」

このように「教えを乞う」姿勢を示すことで、相手は「協力してあげよう」という気持ちになりやすくなります。

3-2. 「聞く」ではなく「聴く」8割は相手に話させる傾聴の姿勢

インタビューの主役は、あなたではなく相手です。自分が話すのは2割、相手が話すのが8割を徹底してください。

傾聴のポイント:

●相槌: 「はい」「ええ」だけでなく、「なるほど!」「そうなんですね!」「面白いですね!」など、バリエーション豊かに打ちましょう。

●オウム返し: 相手の言ったことを繰り返すことで、「ちゃんと聞いていますよ」というメッセージを伝えます。「〇〇だったんですね」

●沈黙を恐れない: 相手が考え込んでいる「間」は、非常に重要です。焦って次の質問を投げかけず、相手が言葉を探すのをじっと待ちましょう。思わぬ深い言葉が出てくることがあります。

3-3. 事実と意見を切り分ける「深掘り」の技術

相手の発言を鵜呑みにせず、「なぜ?」を繰り返して深掘りすることがインサイト発見の鍵です。特に、事実(Fact)と意見(Opinion)を意識的に切り分けて質問することが重要です。

会話例:

●インタビュイー:「この機能は使いにくいですね」(意見)

●インタビュアー:「ありがとうございます。具体的にどの部分を、どのように操作したときに『使いにくい』と感じましたか?」(事実を確認する質問)

●インタビュイー:「このボタンを押したら、思った画面と違うところに飛んでしまったんです」

●インタビュアー:「なるほど。ちなみに、ボタンを押す前は、どんな画面に切り替わると思っていましたか?」(期待・背景を探る質問)

このように、一つの発言から、具体的な行動、その時の感情、背景にある期待などを芋づる式に引き出していくのです。

3-4. オンラインと対面、それぞれのメリット・デメリット

インタビューの形式は、対面とオンラインの大きく2つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、状況に応じて使い分けましょう。

| 形式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 対面 | ・相手の表情や仕草など非言語情報が豊富 ・深いラポールを構築しやすい ・プロトタイプなどを実際に触ってもらいやすい |

・場所や移動のコスト、時間がかかる ・遠方の人に依頼しにくい ・日程調整が難しい |

| オンライン | ・場所を選ばず、遠方の人にも依頼できる ・日程調整が容易で、コストも低い ・画面共有などで資料を見せやすい |

・通信環境に左右される ・非言語情報が読み取りにくい ・深い関係構築には工夫が必要 |

新規事業の初期段階では、深いインサイトを得やすいため、可能であればキーとなる数名は対面で実施し、その後、より多くの意見を集めるためにオンラインを活用するのがおすすめです。

4. 【分析・活用編】インタビューを「宝の山」に変える方法

インタビューは実施して終わりではありません。録音した音声やメモといった「生データ」を分析し、事業の意思決定に役立つ「情報」へと昇華させるプロセスが極めて重要です。

4-1. 情報の整理と可視化:アフターコーディングの基本

インタビューが終わったら、熱が冷めないうちに録音データを聞き返し、発言をテキストに書き起こします(トランスクリプト作成)。そして、そのテキストの中から、重要だと思われる発言(気づき、課題、要望、印象的な言葉など)に印をつけ、キーワードやカテゴリごとに分類していく作業を行います。これをアフターコーディングと呼びます。

付箋などを使って、発言を物理的にグループ化していくと、全体の傾向やパターンが見えやすくなります。

4-2. 顧客インサイトの抽出とペルソナの具体化

分類した発言グループを眺めながら、「これらの発言の裏にある、共通した価値観や欲求は何か?」を考え抜きます。これがインサイトの抽出です。

例えば、「Aさんは『時間がもったいない』と言っていた」「Bさんは『もっと効率化したい』と言っていた」「Cさんは『面倒な作業は嫌だ』と言っていた」という発言があったとします。ここから、「彼らは単に時間を節約したいだけでなく、『本来集中すべき創造的な仕事に時間を使いたい』という根源的な欲求を持っているのではないか?」といったインサイトを導き出します。

複数のインタビューから得られたインサイトを統合し、象徴的なユーザー像としてまとめたものがペルソナです。年齢や職業といったデモグラフィック情報だけでなく、価値観、悩み、ライフスタイルまでリアルに描くことで、チーム全員が「この人のためにサービスを作るんだ」という共通認識を持つことができます。

4-3. 経営層や開発チームを動かす効果的な共有術

分析結果は、レポートにまとめて関係者に共有します。その際、単に事実を羅列するのではなく、ストーリーとして伝えることが重要です。

●サマリー: インタビューの目的と、最も重要な発見(インサイト)を最初に提示する。

●ペルソナ: 作成したペルソナを紹介し、ターゲット顧客のイメージを共有する。

●顧客の生の声: 印象的だった発言を、音声や動画クリップを交えて紹介すると、臨場感が伝わり説得力が増す。

●示唆と提言: これらの結果から、事業として次に何をすべきか(コンセプトの修正、機能の優先順位付けなど)を具体的に提案する。

データやロジックだけでなく、顧客の「感情」に訴えかけることで、経営層や開発メンバーの心を動かし、プロジェクトを前に進める力になります。

5. 新規事業インタビューで陥りがちな「3つの罠」とその対策

ここまで成功のための手法を解説してきましたが、多くの企業が陥ってしまう典型的な失敗パターンも存在します。ここでは代表的な3つの罠とその対策をご紹介します。事前に知っておくことで、インタビューが失敗する確率を大きく下げられるはずです。

5-1. 罠1:自分たちが話したいことを話してしまう「プレゼンの罠」

特に自分たちのプロダクトやアイデアに自信がある時に陥りがちです。相手の話を聞くことよりも、自分たちのサービスの素晴らしさを説明することに時間を使ってしまいます。これではインタビューではなく、ただの営業プレゼンです。

対策: インタビューの目的は「検証」と「発見」であることを常に意識し、「自分が話すのは2割」のルールを徹底しましょう。

5-2. 罠2:都合の良い意見だけを集めてしまう「確証バイアスの罠」

人間は、無意識に自分の仮説や考えを支持する情報ばかりを集めてしまう傾向があります。これを確証バイアスと呼びます。自分たちのアイデアに肯定的な意見には喜び、否定的な意見には耳を貸さない、あるいはスルーしてしまうのです。

対策: むしろ、自分たちの仮説を壊してくれるような「耳の痛い意見」こそ宝だと考えましょう。否定的な意見が出た時こそ、「ありがとうございます!なぜそのように思われるのか、ぜひ詳しく教えてください」と深掘りするチャンスです。

5-3. 罠3:実施しただけで満足してしまう「やりっぱなしの罠」

インタビューを数件こなし、「顧客の声を聞いた」という事実だけで満足してしまうケースです。その後の分析や、事業への反映がおろそかになり、結局何も変わらないまま時間だけが過ぎていきます。

対策: インタビューはプロセスの一部でしかありません。事前に分析から活用までのスケジュールをしっかり組み、「インタビュー結果を受けて、次の意思決定をいつ、誰が、何をするのか」まで決めておきましょう。

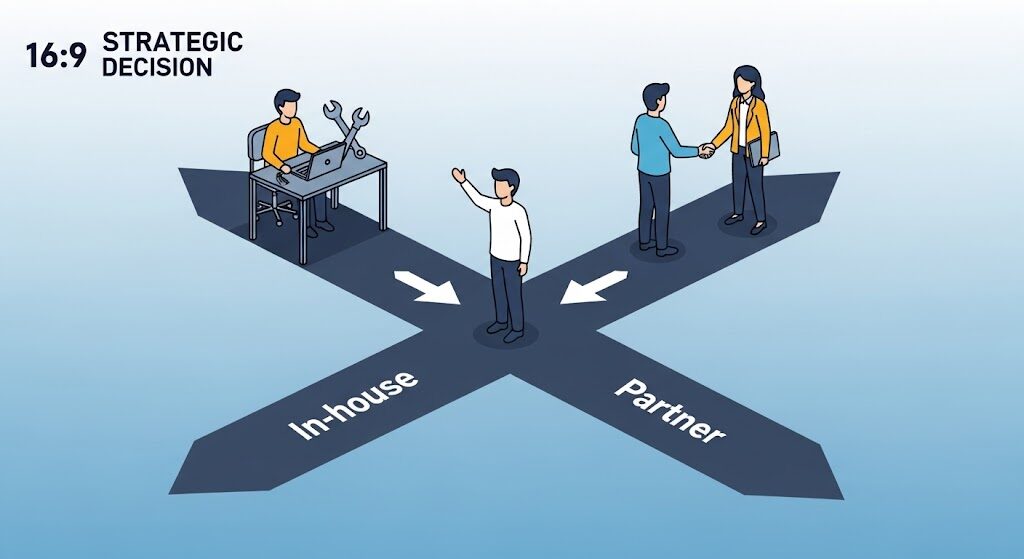

6. 自社だけでやる?外部パートナーに依頼する?後悔しないための判断基準

「インタビューのノウハウはわかったけど、やはり自社でやるのは大変そうだ」と感じる方もいるかもしれません。実際に、自社で行う場合と、専門のコンサルティング会社に依頼する場合には、それぞれメリット・デメリットがあります。

6-1. 自社実施のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・コストを抑えられる ・担当者が直接顧客の声を聴くことで、熱量が高まる ・社内にノウハウが蓄積される ・スピーディーに実施できる |

・客観的な視点を保つのが難しい(バイアスがかかりやすい) ・インタビュー設計や分析の専門性が不足しがち ・対象者のリクルーティングや調整に手間がかかる ・通常業務と並行して行うリソースの確保が難しい |

6-2. 外部コンサルティング活用のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・客観的かつ専門的な視点で調査・分析を行える ・豊富な経験に基づく高品質なインタビュー設計が可能 ・面倒なリクルーティングや調整を任せられる ・経営層への報告など、社内を動かすためのサポートも得られる |

・当然ながら、コストがかかる ・会社選定を誤ると、期待した成果が得られない ・外部に任せきりになり、社内に知見が溜まりにくい可能性がある |

6-3. 信頼できる「伴走パートナー」を見極める3つのポイント

もし外部への依頼を検討する場合、どの会社に任せるかは非常に重要です。以下の3つのポイントでパートナーを見極めることをお勧めします。

1.実績の具体性: 「新規事業支援の実績多数」といった曖昧な言葉だけでなく、具体的にどのような業界で、どのような課題を持つ企業の、どのようなフェーズを支援してきたのか、詳細な実績を確認しましょう。

2.手法の透明性: 「独自のノウハウでやります」だけでなく、どのようなプロセスで、どのような手法を用いてインタビューや分析を行うのかを、事前に分かりやすく説明してくれる会社を選びましょう。

3.「伴走」の姿勢: 調査結果をレポートで納品して終わり、ではなく、その結果をどう事業に活かしていくかまで、親身になって一緒に考え、汗をかいてくれる「伴走者」としての姿勢があるかどうかが最も重要です。最初の相談の段階で、担当者が事業への理解度や熱意を示してくれるか、しっかり見極めましょう。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. インタビューは何人くらいに行うのが良いですか?

A1. 一概には言えませんが、一般的にBtoCの場合、一つのターゲットセグメントに対して8~15人程度にインタビューを行うと、主要なインサイトや課題のパターンが見えてくると言われています。重要なのは人数よりも、質の高い情報を得られるかです。5人目のインタビューで新たな発見がほとんどなくなってきたら、一旦区切りと考えても良いでしょう。

Q2. 謝礼はいくらくらいが相場ですか?

A2. 対象者やインタビュー時間によって異なりますが、目安として、一般消費者を対象とした60分程度のインタビューであれば5,000円~10,000円分の商品券や電子マネーが相場です。医師や経営者など、専門的な知見を持つ方が対象の場合は、数万円以上の謝礼が必要になることもあります。

Q3. インタビューで聞いてはいけない質問はありますか?

A3. はい、あります。プライバシーに関わる過度な質問(年収、家族構成の詳細など、本題と関係ないもの)や、相手を評価・批判するような質問は避けるべきです。また、「はい/いいえ」で終わってしまうクローズドクエスチョンばかりを続けると、相手が話しにくくなるため注意が必要です。

Q4. 録音や録画はしてもいいですか?

A4. はい、後の分析のために録音・録画は強く推奨します。ただし、必ずインタビュー開始前に「今後の分析のために録音(録画)させていただいてもよろしいでしょうか?この内容が外部に公開されることは一切ございません」と、目的を説明し、明確な許可を得てください。相手が嫌がる場合は、無理強いしてはいけません。

Q5. 競合調査もインタビューで可能ですか?

A5. 可能です。直接競合の社員にインタビューするのは難しいため、「競合のサービスを利用している(していた)ユーザー」にインタビューするのが一般的です。「なぜそのサービスを選んだのか」「使ってみて良かった点、悪かった点は何か」「もしスイッチするとしたら、何が決め手になるか」などを聞くことで、競合の強み・弱みや、自社が狙うべきポジションが見えてきます。

8. まとめ:顧客の声こそが、新規事業を成功に導く唯一の羅針盤

本記事では、新規事業の成功確率を高めるための「顧客インタビュー」について、その重要性から、具体的な準備、実践、分析・活用の手法までを網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントをまとめます。

●なぜインタビューが必要か: データではわからない「なぜ?」を解明し、顧客の真の課題(インサイト)を発見するため。

●準備の鍵: 「目的の明確化」「対象者選定」「仮説構築」「良い質問の設計」など、綿密な準備が成果を左右する。

●実践の極意: 「教えを乞う」姿勢でラポールを築き、「傾聴」を徹底し、「事実」を深掘りすることで本音を引き出す。

●成功への活用: インタビュー結果を分析し、ペルソナやインサイトに昇華させ、チームや経営層を動かす材料として活用する。

●パートナーシップ: 自社での実施には限界も。客観性と専門性を持つ外部パートナーへの依頼も有効な選択肢。

新規事業開発は、まさに答えのない暗闇の中を進むようなものです。しかし、顧客の声という名の「羅針盤」があれば、進むべき方向を見失うことはありません。机の上で考え込む時間はもう終わりです。まずは一歩を踏み出し、顧客と話すことから始めてみませんか?

9. まとめと実践に向けて

この記事を読んで、インタビューの重要性や具体的な進め方はご理解いただけたかと思います。しかし、

「自社のケースだと、誰にどう聞くのがベストなんだろう?」

「やはり、プロの客観的な視点も取り入れて、失敗の確率を少しでも下げたい」

「社内を説得するための、客観的な調査データが欲しい」

といった、さらに具体的な課題に直面している方もいらっしゃるかもしれません。

記事で解説した内容をさらに深掘りし、自社の状況に合わせた具体的なアクションプランをまとめた「新規事業インタビュー実践チェックシート」を、資料としてご用意しています。ご興味のある方は、ぜひダウンロードしてご活用ください。

また、個別の課題について専門家のアドバイスが必要な場合は、無料相談も受け付けています。あなたの事業が抱えている課題や悩みをお聞かせください。専門のコンサルタントが、次のステップを明確にするお手伝いをします。

▼プロに無料で相談する

監修者プロフィール

中村 勇志 (Nakamura Yushi)

●役職: 経営コンサルタント

●所属企業: 株式会社船井総合研究所

●経歴:

大学卒業後、大手広告代理店にてオンラインとオフラインを融合させたプロモーションを経験し、新規顧客獲得で全社トップの実績を上げる。その後、株式会社船井総合研究所に中途入社。

現在は、AIとデータを活用した「業績アップコンサルタント」として活動。小売業のEC業績アップ案件をきっかけに、SEO対策、店舗連携、商品開発、在庫最適化、BtoB営業の仕組み化、自社ECのプラットフォーム構築まで、幅広いテーマで企業の成長を支援。その実績が評価され「2021年度 船井総研ベストコンサルティング賞 第3位」を受賞。アミューズメント、保険代理業、自動車販売業など、多岐にわたる業界で年間売上を110%~130%以上向上させた支援実績を多数持つ。

●読者へのメッセージ:

新規事業は、情熱だけでなく客観的なデータ活用と、顧客に価値を届けるための戦略的なプロモーションが成功の鍵を握ります。広告代理店で培った「顧客視点」と、船井総研で磨いた「データドリブンな経営改善」の両面から、皆様の新たな挑戦を全力でサポートいたします。どんな些細な悩みでも、ぜひお気軽にご相談ください。

________________________________________

監修者所属企業

株式会社船井総合研究所

船井総合研究所は、1970年に創業した日本最大級の経営コンサルティング会社です。「サステナグロースカンパニーをもっと。」というパーパスを掲げ、日本経済の根幹を成す中堅・中小企業の持続的成長を支援しています。

各業界に特化した専門コンサルタントを950名以上擁し(2024年4月時点)、現場に深く入り込む「月次支援」と、最新の成功事例を共有する「経営研究会」を両輪とした独自のスタイルで、クライアントの業績向上に貢献しています。その支援実績は国内トップクラスを誇り、東京証券取引所プライム市場にも上場しています。

●会社名: 株式会社船井総合研究所(Funai Soken Inc.)

●事業内容: 経営コンサルティング事業、DX支援事業、M&A支援事業 等

●設立: 1970年3月6日

●資本金: 30億円(2023年12月末時点)

●上場市場: 東京証券取引所 プライム市場

●東京本社: 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 八重洲セントラルタワー35階

●大阪本社: 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10

●公式サイト: https://www.funaisoken.co.jp/

執筆: B-search