「既存の建設事業だけでは、この先10年、20年と生き残っていけるだろうか…」

「人手不足は深刻化する一方、資材価格は高騰、さらに2024年問題への対応も迫られている。打つ手はないものか…」

建設業を経営する中で、このような閉塞感や将来への漠然とした不安を感じていらっしゃる経営者の方は、決して少なくないはずです。建設業界のコンサルティング現場では、多くの経営者様から同様のお悩みが聞かれます。

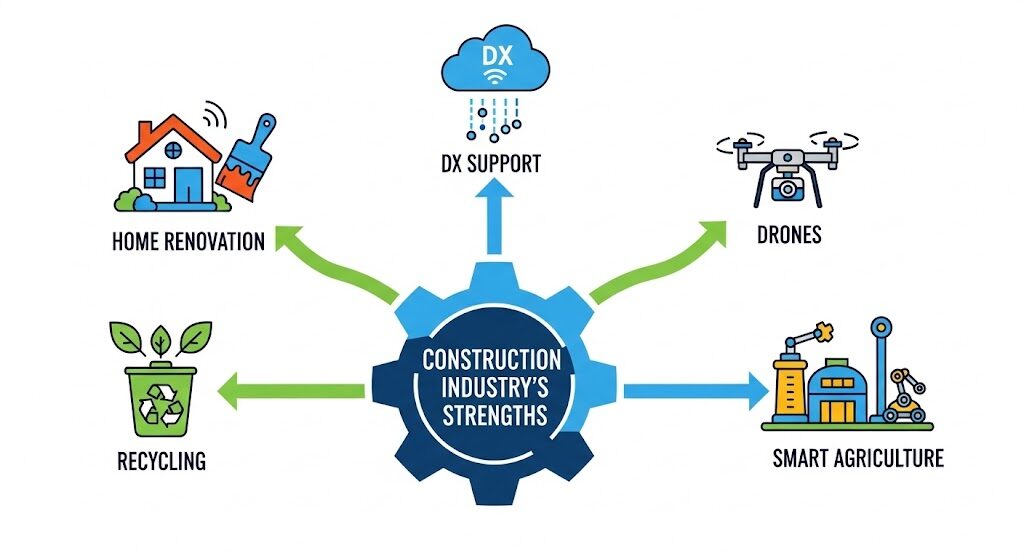

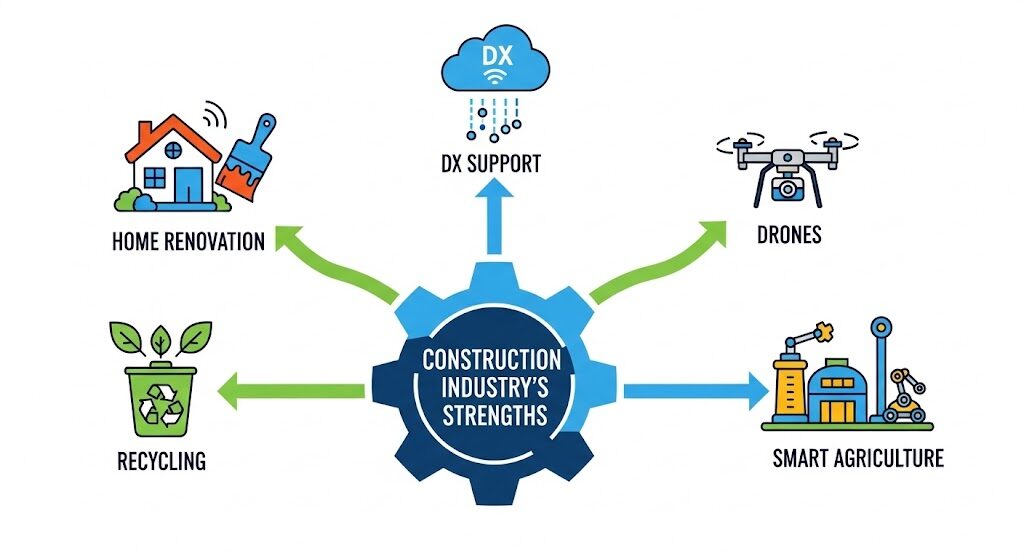

しかし、視点を変えれば、この厳しい環境変化は、新たな事業機会の宝庫でもあります。これまで培ってきた貴社の技術、経験、人材といった「強み」を活かすことで、新たな収益の柱となる新規事業を創出することは十分に可能です。

この記事では、多くの企業の新規事業立ち上げを支援してきたプロの視点から、建設業が今取り組むべき新規事業の具体的なアイデアを網羅的に解説します。

この記事を読み終えることで、

●自社の強みを活かせる新規事業の具体的なアイデアが見つかります。

●失敗のリスクを最小限に抑え、成功確率を高めるための進め方を学べます。

●新規事業への漠然とした不安が、実現に向けた具体的な計画(アクションプラン)に変わります。

コンサルティングは高い、でも失敗はしたくない。そんな経営者様の想いに寄り添い、自社でできることから始められるよう、徹底的に分かりやすく解説します。ぜひ最後までお付き合いください。

貴社の業界に精通した専門コンサルタントが、課題解決をサポートします。

>>船井総研の無料経営相談はこちら

Table of Contents

1. なぜ今、建設業で新規事業が必要なのか?避けては通れない3つの市場変化

「うちは今の事業で手一杯だ」と思われるかもしれません。しかし、建設業界を取り巻く環境は、私たちが思う以上に速いスピードで、そして大きく変化しています。まずは、なぜ今、新規事業の検討が不可欠なのか、その背景にある3つの大きな変化を正確に理解することから始めましょう。

変化1:深刻化する「人手不足・高齢化」と「2024年問題」

建設業界が直面する最大の課題は、かねてより指摘されている人手不足と職人の高齢化です。国土交通省のデータによると、建設技能労働者は年々減少し、そのうちの約3分の1が55歳以上という状況です。

出典: 国土交通省「建設産業の現状と課題」

これに追い打ちをかけるのが、2024年4月から適用が開始された「働き方改革関連法」による時間外労働の上限規制、いわゆる「2024年問題」です。労働環境の改善は急務ですが、一方で工期の長期化や人件費の増加に直結し、企業の収益構造を大きく圧迫する可能性があります。

従来の「長時間労働でカバーする」というビジネスモデルが通用しなくなった今、少ないリソースで高い生産性を上げるための新たな事業モデルの構築が急務となっているのです。

変化2:建設需要の変化(DX・環境配慮への対応)

顧客や社会が建設業に求める価値も変化しています。特に重要なのが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と「環境配慮」という2つのメガトレンドです。

●DX化の波:

BIM/CIM(※1)の活用やドローンによる測量、施工管理ツールの導入など、建設プロセス全体のデジタル化が急速に進んでいます。これらに対応できない企業は、公共事業の入札や大手ゼネコンとの取引において、徐々に不利な状況に立たされる可能性が高いでしょう。

●環境配慮への要請:

脱炭素社会の実現に向け、ZEH(ゼッチ)(※2)などの省エネ建築、再生可能エネルギー設備の設置、建設廃棄物のリサイクルといった、サステナビリティ(持続可能性)への貢献が強く求められています。これはコスト増の要因であると同時に、環境技術を持つ企業にとっては大きなビジネスチャンスとなり得ます。

(※1) BIM/CIM(ビム/シム)とは: Building / Construction Information Modeling, Managementの略。計画、調査、設計段階から3次元モデルを導入し、その後の施工、維持管理の各段階においても3次元モデルを連携・発展させて事業関係者間の情報共有を容易にし、一連の建設生産・管理システムの効率化・高度化を図る取り組み。

(※2) ZEH(ゼッチ)とは: Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略。断熱性能を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅。

変化3:異業種からの参入と競争環境の激化

建設業界の持つポテンシャルに気づき、IT業界や製造業など、他業種から参入してくる企業も増えています。彼らは、デジタル技術やマーケティング、新しいビジネスモデルの構築ノウハウを武器に、従来の建設会社とは異なるアプローチで顧客を獲得しようとしています。

こうした新規参入企業は、建設業界の古い慣習にとらわれないため、時に業界の常識を覆すようなサービスを提供してきます。既存の建設会社は、「これまで通りのやり方」だけでは、気づいた時には顧客を奪われている、という事態に陥りかねません。

これらの変化は、どれも個別の問題ではなく、相互に関連し合っています。こうした厳しい状況を「脅威」と捉えるか、「機会」と捉えるかで、企業の未来は大きく左右されるのです。

2. 【事例に学ぶ】新規事業のよくある失敗と成功のポイント

新規事業には夢がありますが、同時にリスクも伴います。ここでは、多くの企業で見られる成功と失敗の典型的なパターンを、客観的な事例として紹介します。

よくある失敗例:市場調査が不十分なまま「流行り」に飛びついたケース

新規事業でよく見られる失敗の一つに、「時代の流れだから」という理由だけで、流行りの分野に安易に参入してしまうケースがあります。

例えば、ある土木工事会社(A社)は、「ドローンを使えば測量や点検で儲かる」という情報を元に、高価な最新機材を導入してドローン事業部を立ち上げました。しかし、事業はすぐに壁にぶつかります。

●顧客の不在: そもそも、誰に、どうやって営業すればいいのか戦略がなかった。

●厳しい競合環境: いざ市場を調査すると、すでに多くの測量会社や専門業者がサービスを提供しており、厳しい価格競争に陥っていた。

●技術者の不足: ドローンを操縦し、取得データを解析できる専門人材がおらず、業務の大部分を外注せざるを得なかった。

結果として、多額の初期投資を回収できないまま、事業は撤退に追い込まれました。この失敗の根本的な原因は、「市場や競合の調査が不十分なまま、自社の強みと関連の薄い事業に参入してしまった」ことにあります。

成功のポイント:「自社の強み」の再発見にあったケース

一方で、成功する企業には共通点があります。それは、自社が当たり前だと思っている業務の中に眠る「強み」を再発見し、事業化している点です。

例えば、公共工事を長年手掛けてきたある建設会社(B社)の事例を見てみましょう。この会社には、「公共事業の複雑な申請書類を作成するノウハウ」と「行政との円滑な折衝能力」という、目には見えにくいですが非常に価値の高い資産がありました。

当初、社内では「こんなものは金にならない」と考えられていました。しかし、市場を調査する中で、小規模な同業他社がこの申請業務に膨大な時間と労力を費やしているという普遍的な課題を発見します。

そこで立ち上げたのが、「建設業専門の行政手続き代行・コンサルティングサービス」です。

●明確なターゲット設定: 申請業務に手が回らない中小の同業者に顧客を絞った。

●既存リソースの活用: 新たな大規模投資はせず、既存の人材が持つ知識と経験をサービス化した。

●高い収益性の実現: 高い専門性が求められるため価格競争に陥らず、安定した収益源を構築できた。

この事業は軌道に乗り、今では同社の収益の大きな柱の一つに成長しています。この事例が示すように、成功の鍵は、派手な新技術や莫大な投資にあるとは限りません。自社の足元にある無形の資産こそが、新規事業の最も強力なエンジンになり得るのです。

3. 【2025年版】建設業の強みを活かす!新規事業アイデア15選

それでは、具体的にどのような新規事業の可能性があるのでしょうか。ここでは、「既存事業の延長」「技術・ノウハウの活用」「社会課題解決」「異業種連携」という4つの軸で、合計15のアイデアを紹介します。自社の強みやリソースと照らし合わせながらご覧ください。

【既存事業の延長線上】収益性を高めるアイデア

まずは、現在の事業と親和性が高く、比較的リスクを抑えて始められるアイデアです。

| アイデア | 内容 | 成功のポイント |

|---|---|---|

| 1. 特殊工事・専門工事への特化 | 橋梁補修、法面工事、耐震補強工事など、高い専門技術が必要な分野に特化する。 | ニッチな市場で圧倒的な技術力を確立し、価格競争から脱却する。資格取得や専門人材の育成への投資が不可欠。 |

| 2. リフォーム・リノベーション事業の強化 | 既存住宅の改修、内装デザイン、中古物件の再販価値を上げるリノベーションなどを手掛ける。 | デザイン性の高い提案力、顧客との丁寧なコミュニケーションが重要。特に中古住宅市場の拡大は大きな追い風。 |

| 3. BtoC向け住宅メンテナンスサービス | 「お家の町医者」として、屋根の点検、外壁の補修、水回りのトラブル対応などをサブスクリプション型で提供。 | 地域密着で信頼関係を構築し、安定した継続収益(ストック収入)を目指す。小さな工事から大規模リフォームへ繋げる。 |

| 4. 空き家活用・再生事業 | 全国の社会問題となっている空き家を安く買い取り、リフォームして賃貸物件や民泊施設、シェアハウスとして再生・運営する。 | 物件の目利き、地域ニーズの的確な把握、DIYワークショップなど話題性のある企画力が鍵。 |

【技術・ノウハウを活用】新たな市場を開拓するアイデア

自社が持つ目に見えない資産(技術・経験・人材)を、新たなサービスとして商品化するアイデアです。

| アイデア | 内容 | 成功のポイント |

|---|---|---|

| 5. 建設DX支援コンサルティング | 中小の同業者向けに、BIM/CIMや施工管理ツール、ドローンなどの導入支援や操作教育を行う。 | 自社でのDX成功体験が何よりの強みになる。他社の課題に寄り添うコンサルティング能力が必要。 |

| 6. 3Dデータ作成・BIM/CIM導入支援 | ドローンや3Dレーザースキャナで取得した点群データから、設計・施工・維持管理に使える3次元モデルを作成するサービス。 | データ解析やモデリングができる専門人材の確保・育成が必須。i-Constructionの推進が追い風。 |

| 7. ドローンを活用した測量・点検サービス | 従来、人手と時間がかかっていた広範囲の測量や、橋梁・ダム・屋根などの高所点検をドローンで代行する。 | 操縦技術に加え、赤外線カメラ等による高度な分析能力で他社と差別化。失敗例を教訓に、明確な営業戦略を持つ。 |

| 8. 建設業界特化型の人材紹介・育成事業 | 自社の採用・教育ノウハウを活かし、同業他社に施工管理者や専門技術者を紹介。また、若手向けの技術研修などを請け負う。 | 業界特有の業務内容や求める人物像を深く理解している点が強み。自社のネットワークを最大限に活用する。 |

【社会課題解決に貢献】持続可能な事業アイデア

企業の社会的責任(CSR)が問われる現代において、事業そのものが社会貢献に繋がるモデルです。企業のイメージ向上や補助金の獲得にも有利に働きます。

| アイデア | 内容 | 成功のポイント |

|---|---|---|

| 9. 解体材・建設発生土のリサイクル事業 | 解体現場から出る木材やコンクリートガラ、建設発生土などを収集し、再資源化して販売する。 | リサイクル施設の設置には初期投資が必要だが、環境規制の強化を背景に需要は拡大。トレーサビリティの確保が信頼に繋がる。 |

| 10. 省エネ・創エネ関連の設備工事業 | 企業の工場やオフィス、住宅向けに太陽光発電システムや蓄電池、高効率な空調・給湯設備の設計・施工を行う。 | エネルギー関連の専門知識や資格が必要。国や自治体の補助金制度に精通し、顧客に最適な提案を行う。 |

| 11. 高齢者向け住宅改修・バリアフリー工事 | 手すりの設置、段差の解消、ヒートショック対策の断熱改修など、高齢者が安全に暮らすための住宅改修に特化する。 | 介護保険の住宅改修費支給制度などを活用。ケアマネージャーなど福祉関係者との連携が重要。 |

| 12. 災害に強いまちづくり支援 | 企業や自治体向けに、災害時の事業継続計画(BCP)策定を支援。耐震診断や防災シェルターの設置、非常用電源の確保などを提案・施工する。 | 近年増加する自然災害への備えとして需要が高い。防災士などの資格取得も有効。 |

【異業種との連携】新たな価値を創造するアイデア

自社にないノウハウを持つ他業種と手を組むことで、全く新しいビジネスを創出するアイデアです。

| アイデア | 内容 | 成功のポイント |

|---|---|---|

| 13. 「建設×農業」スマート農業施設の設計・施工 | IT企業と連携し、温度や湿度、日照などを自動制御する植物工場やスマート農業用ハウスの設計・施工を手掛ける。 | 農業分野の知識習得が不可欠。食料問題や農業従事者の高齢化という社会課題解決に貢献できる。 |

| 14. 「建設×IT」建設現場向け業務管理ツールの開発・販売 | 自社の現場業務で感じた課題(日報作成、写真管理、工程共有など)を解決するシンプルなアプリやシステムをIT企業と共同開発し、同業者に販売する。 | 「現場を知り尽くしている」ことが最大の強み。ユーザー目線での使いやすさを追求する。 |

| 15. 「建設×観光」グランピング施設の開発・運営 | デザイン会社や運営会社と協力し、自社の施工能力を活かして、デザイン性の高いグランピング施設やコテージを開発・運営する。 | 建設業の枠を超えた企画力やマーケティング視点が必要。非日常的な体験価値の提供が鍵。 |

4. 失敗しない!新規事業を成功に導く5つのステップ

魅力的なアイデアが見つかっても、やみくもに進めては成功しません。ここでは、多くの企業が実践する、新規事業を成功に導くための普遍的な5つのステップをご紹介します。

ステップ1:現状分析(自社の強み・リソースの棚卸し)

まず、成功事例のB社のように、自社の内部環境を徹底的に見つめ直します。

●強み (Strengths): 技術力、特定の工事実績、顧客との信頼関係、保有資格、地域でのネットワークなど

●弱み (Weaknesses): 営業力不足、若手人材の不足、特定の技術領域の欠如など

●保有リソース: 人材(誰がどんなスキルを持っているか)、設備・機材、資金、情報・ノウハウ

ここで有効なのが「SWOT分析」というフレームワークです。強み・弱みに加え、外部環境である「機会 (Opportunities)」(市場拡大、規制緩和など)と「脅威 (Threats)」(競合、市場縮小など)を整理することで、自社が狙うべき方向性が明確になります。

ステップ2:市場調査とアイデアの具体化

自社の強みを活かせそうな分野が見えたら、次にその市場を徹底的に調査します。

●市場規模・将来性: その市場は今後伸びるのか?

●顧客ニーズ: 顧客は本当にそのサービスを求めているか?どんな課題を抱えているか?

●競合分析: 競合は誰か?その強み・弱みは?価格帯は?

失敗例のA社は、このステップを怠ったことが原因でした。机上の空論で終わらせず、見込み顧客に直接ヒアリングするなど、生の声を聞くことが極めて重要です。

ステップ3:ビジネスモデルの構築と事業計画の策定

「誰に」「何を」「どのように提供して」「どうやって儲けるか」というビジネスモデルを具体的に設計します。

●顧客価値提案: 顧客にどんな価値を提供するのか?

●収益モデル: 売上はどこから得るのか?(工事請負、月額課金、コンサル料など)

●コスト構造: どのような費用が発生するのか?(人件費、設備投資、広告宣伝費など)

これらをもとに、具体的な数値目標や行動計画を盛り込んだ事業計画書を作成します。これは、金融機関からの融資や補助金の申請、社内での合意形成に不可欠な羅針盤となります。

ステップ4:スモールスタートで検証(テストマーケティング)

いきなり大規模な投資を行うのは非常に危険です。まずは、最小限のコストと時間で、その事業が本当にうまくいくかを検証します。

●例1(メンテナンス事業の場合): まずは既存のOB顧客数社に限定して、試験的にサービスを提供してみる。

●例2(ツール開発の場合): 本格的な開発の前に、サービスの概要を説明する簡単なWebサイトだけ作り、問い合わせが来るか試してみる。

この段階で得られた顧客からのフィードバックをもとに、事業内容を修正・改善していきます。

ステップ5:本格展開と継続的な改善(PDCA)

スモールスタートで成功の確信が持てたら、いよいよ本格展開です。しかし、事業は立ち上げて終わりではありません。

●Plan(計画): 事業計画に基づき実行する。

●Do(実行): 計画通りに進める。

●Check(評価): 結果を測定し、計画との差異を分析する。

●Action(改善): 評価結果をもとに、次の計画や改善策を考える。

このPDCAサイクルを回し続けることで、市場の変化に対応し、事業を継続的に成長させていくことができます。

貴社の業界に精通した専門コンサルタントが、課題解決をサポートします。

>>船井総研の無料経営相談はこちら

5. リスクを抑えて賢く挑戦!新規事業を後押しする補助金・制度の活用法

新規事業には投資がつきものですが、国や自治体の支援制度をうまく活用することで、自己資金の負担を大幅に軽減できます。ここでは、建設業が活用しやすい代表的な補助金を紹介します。

事業再構築補助金

思い切った事業転換や新分野への挑戦を支援する、非常に大型の補助金です。既存事業とは異なる新たな取り組みが対象となるため、本記事で紹介したような新規事業の多くが該当する可能性があります。

ものづくり補助金

革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援します。例えば、新しい工法に必要な特殊な機械の導入や、業務効率化のためのシステム開発などに活用できます。

IT導入補助金

BIM/CIMや施工管理ツール、会計ソフトなど、業務効率化に繋がるITツールの導入費用の一部を補助してくれます。DX化の第一歩として活用しやすい制度です。

補助金活用のポイントと注意点

これらの補助金は非常に魅力的ですが、申請すれば誰でも採択されるわけではありません。採択のためには、事業の革新性や将来性、地域経済への貢献度などを、具体的かつ説得力のある事業計画書で示す必要があります。

一般的に、申請書の書き方一つで採択率が大きく変わるため、公募要領を熟読し、専門家の知見を借りることも有効な選択肢の一つです。申請の締め切りから逆算して、余裕を持った準備をすることが成功の鍵です。

6. よくある質問(FAQ)

Q1: 新規事業を始めるのに、どのくらいの資金が必要ですか?

A1: 事業内容によって大きく異なります。数万円から始められるWebサービスもあれば、数千万円の設備投資が必要な事業もあります。重要なのは、ステップ4で解説した「スモールスタート」です。まずは最小限の投資でテストを行い、収益の見込みが立ってから本格的な投資を行うことで、リスクを管理できます。自己資金だけでなく、日本政策金融公庫などからの融資や補助金の活用も積極的に検討しましょう。

Q2: 専門知識を持つ人材が社内にいませんが、大丈夫でしょうか?

A2: 全てを自社でまかなう必要はありません。例えば、ITツールの開発ならIT企業と、マーケティングなら専門会社と協力する(業務提携)という方法があります。また、最初は外部の専門家にアドバイスをもらいながら進め、徐々に社内にノウハウを蓄積していくのも有効な手段です。まずは自社の強みを活かせる分野で、不足する部分をどう補うかを考えましょう。

Q3: アイデアはありますが、事業計画書の作り方が分かりません。

A3: 事業計画書は、いきなり完璧なものを作ろうとせず、まずはこの記事で紹介した「ビジネスモデルの構築」の各要素を書き出すことから始めてみてください。インターネット上には無料のテンプレートも多数存在します。また、地域の商工会議所や中小企業支援機関が、作成相談に無料で乗ってくれる場合も多いので、一度問い合わせてみることをお勧めします。

Q4: 建設業の許可とは別に、新たな許認可や資格は必要になりますか?

A4: 手掛ける事業によります。例えば、産業廃棄物のリサイクル事業であれば「産業廃棄物処理業許可」が、不動産の売買や仲介を行うなら「宅地建物取引業免許」が必要です。ドローンを特定の方法で飛行させる場合には、国の許可・承認が必要になるケースもあります。事業計画を立てる段階で、関連する法規制や必要な許認可について、行政書士などの専門家や管轄の行政機関に必ず確認しましょう。

Q5: 相談したいのですが、コンサルティング費用は高いイメージがあります。

A5: 確かに、コンサルティングには費用がかかります。しかし、それは失敗による損失を防ぎ、成功への最短ルートを歩むための「投資」と考えることもできます。多くのコンサルティング会社では、初回無料の相談会などを実施しています。まずはそうした機会を利用して、自社の課題を相談し、どんな支援が受けられるのか、費用対効果は見合うのかをじっくり検討してみてはいかがでしょうか。信頼できるパートナーを見つけることが重要です。

7. まとめと実践に向けて

本記事では、建設業が直面する市場の変化から、それを乗り越えるための具体的な新規事業アイデア、そして成功のためのステップまでを網羅的に解説してきました。

変化の時代は、既存の価値観が通用しなくなる一方で、新たな挑戦者にとっては大きな機会が生まれる時代でもあります。 まずは本記事で紹介したアイデアやステップを参考に、自社の「強み」の棚卸しから始めてみてはいかがでしょうか。それが、未来を創るための確かな第一歩となるはずです。

しかし、いざ自社だけで新規事業を進めようとすると、「どのアイデアが自社に最適か判断できない」「日々の業務に追われ、計画策定まで手が回らない」といった新たな壁に直面することも少なくありません。

客観的な視点を取り入れ、成功の確度をさらに高めたいとお考えであれば、専門家の知見を活用することも有効な手段です。

▼プロに無料で相談する

貴社の業界に精通した専門コンサルタントが、課題解決をサポートします。

>>船井総研の無料経営相談はこちら

監修者プロフィール

中村 勇志 (Nakamura Yushi)

●役職: 経営コンサルタント

●所属企業: 株式会社船井総合研究所

●経歴:

大学卒業後、大手広告代理店にてオンラインとオフラインを融合させたプロモーションを経験し、新規顧客獲得で全社トップの実績を上げる。その後、株式会社船井総合研究所に中途入社。

現在は、AIとデータを活用した「業績アップコンサルタント」として活動。小売業のEC業績アップ案件をきっかけに、SEO対策、店舗連携、商品開発、在庫最適化、BtoB営業の仕組み化、自社ECのプラットフォーム構築まで、幅広いテーマで企業の成長を支援。その実績が評価され「2021年度 船井総研ベストコンサルティング賞 第3位」を受賞。アミューズメント、保険代理業、自動車販売業など、多岐にわたる業界で年間売上を110%~130%以上向上させた支援実績を多数持つ。

●読者へのメッセージ:

新規事業は、情熱だけでなく客観的なデータ活用と、顧客に価値を届けるための戦略的なプロモーションが成功の鍵を握ります。広告代理店で培った「顧客視点」と、船井総研で磨いた「データドリブンな経営改善」の両面から、皆様の新たな挑戦を全力でサポートいたします。どんな些細な悩みでも、ぜひお気軽にご相談ください。

________________________________________

監修者所属企業

株式会社船井総合研究所

船井総合研究所は、1970年に創業した日本最大級の経営コンサルティング会社です。「サステナグロースカンパニーをもっと。」というパーパスを掲げ、日本経済の根幹を成す中堅・中小企業の持続的成長を支援しています。

各業界に特化した専門コンサルタントを950名以上擁し(2024年4月時点)、現場に深く入り込む「月次支援」と、最新の成功事例を共有する「経営研究会」を両輪とした独自のスタイルで、クライアントの業績向上に貢献しています。その支援実績は国内トップクラスを誇り、東京証券取引所プライム市場にも上場しています。

●会社名: 株式会社船井総合研究所(Funai Soken Inc.)

●事業内容: 経営コンサルティング事業、DX支援事業、M&A支援事業 等

●設立: 1970年3月6日

●資本金: 30億円(2023年12月末時点)

●上場市場: 東京証券取引所 プライム市場

●東京本社: 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 八重洲セントラルタワー35階

●大阪本社: 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10

●公式サイト: https://www.funaisoken.co.jp/

執筆: B-search