前回に引き続き、新規事業開発におけるフレームワークの活用方法について解説いたします。

Table of Contents

1. SWOT分析

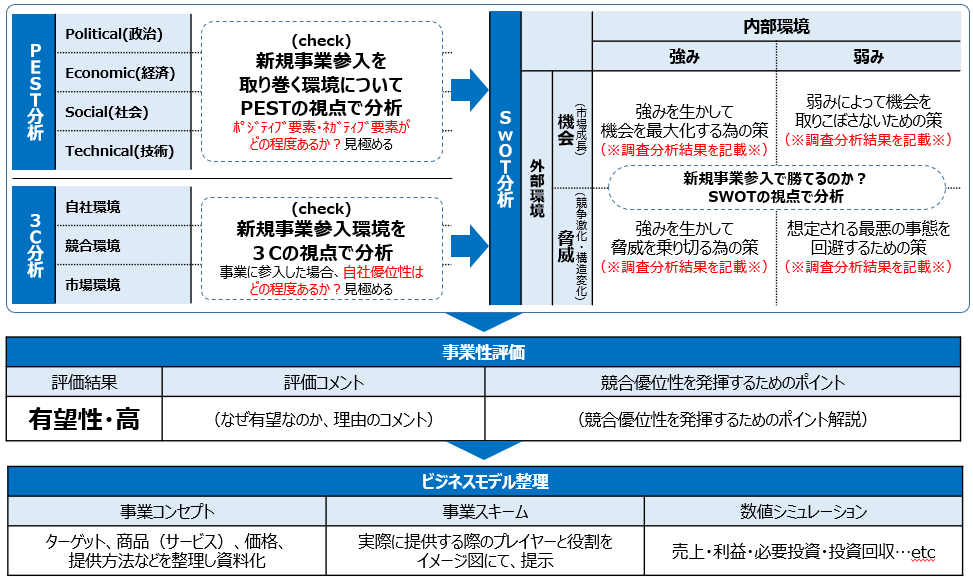

SWOT分析は、組織の現状を把握し、今後の戦略策定に役立てるためのフレームワークです。SWOTとは、強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)の頭文字を取ったもので、これらを分析することで、組織の内部環境と外部環境を総合的に評価することができます。

新規事業検討フェーズにおいては、SWOT分析は主に事業化の可能性を評価するために用いられます。

● 強み:事業を成功に導く可能性のある、組織内部の経営資源や能力を洗い出します。自社の顧客ネットワークが新規事業でも活用出来る、他社が真似できない技術を持っている、等があげられます。また上流・下流への進出の場合は、事業によっては「ココで儲けなくても良い」と考えられる場合もあり、強みになる場合もあります。

● 弱み:事業の成功を阻害する可能性のある、組織内部の経営資源や能力の欠如を洗い出します。基本的には「新しいこと」をやるので、市場や顧客についての理解が不足していたり、事業推進ノウハウが不足している点は共通して挙がる点です。また近年ですとストーリーを重視する傾向があり、「なぜA事業をやっているわが社がB事業に参入するか?」が顧客に伝わりづらい場合も弱みになります。

● 機会:事業に有利な影響を与える可能性のある、組織外部の要因を洗い出します。ここは主にPEST分析・3C分析(特に競合)で出た内容が当てはまります。

● 脅威:事業に不利な影響を与える可能性のある、組織外部の要因を洗い出します。機会と同様、主にPEST分析・3C分析(特に競合)で出た内容が当てはまります。ただし、ある事象が機会と捉えられるか脅威と捉えられるかは判断が分かれるケースも多く、また戦略次第である可能性もあります。例えばある法規制の改正の兆しは、自社の拡販にとって有利に働く可能性もありますし、競合の参入によって不利に働く可能性もあります。実務的にはココの判断が難しい所ですが、判断に迷った場合は戦略と紐づけて検討したり、両方に入れるケースもあります。

SWOT分析は、上の図(右上)のようにクロス分析を行うことで、より深い洞察を得ることができます。例えば、強みと機会を組み合わせることで、強みを活かして機会を捉える戦略を検討することができます。

ここでの最大の論点は「新規事業参入して勝てるのか?」を見極めることにあります。ですから、注意点として、客観的な視点を保つことが挙げられます。主観的な判断や思い込みに陥ると、分析結果が歪み、誤った戦略を策定する可能性があります。

PEST分析や3C分析で分析した事実を基に、少し引いた目線で事業を眺めてみて、勝ち筋がある事業なのか?(言い換えると、思わぬ落とし穴が無いか?)を、しっかり把握することが求められます。

● 強み×機会:強みを活かして機会を最大化するための策で、ココは比較的書きやすいと思います。

● 弱み×機会:弱みによって機会をとりこぼさないための策で、例えばノウハウが無いという弱みに対してどうノウハウを吸収するか?の対策を考えていきます。

● 強み×脅威:強みを活かして脅威を乗り切るための策を記載します。ココがうまくはまると、競合優位性を築くことができます。脅威は競合にとっても脅威であることが多いので、自社の強みでそれを克服できる点があれば、それは大きな競合優位性となります。

● 弱み×脅威:想定される最悪の事態を回避するための策を記載します。ココが「思わぬ落とし穴」となりやすいポイントで、効果的で具体的な対策が求められます。例えばノウハウ不足を補うために外部から知見を入れる対策などが挙げられます。

2. 事業性評価

ここまでの調査・分析を踏まえて、有望性の評価を行います。ここはある程度定性的にはなりますが、「なぜ有望なのか?」、言い換えると「なぜ他社ではなく自社がコレに取り組んで勝ち目があるか?」を端的に表現します。

ここまで大量の調査・分析をしてきた中で、どうしても色んな要素を書きたくなってしまうとは思いますが、あえてポイントを絞ってシンプルに表現することが重要になります。

また、より肝になる点まで掘り下げることも重要です。

例:参入障壁が高い

⇒自社がいままで構築した●●ネットワーク無しでは、低コストで顧客にアクセスできない

3. ビジネスモデル整理

ビジネスモデルとは、自社がどのように顧客に価値を提供し、収益を得るかをまとめたものです。ビジネスモデルを可視化することで、事業全体を俯瞰し、関係者間の役割や収益の流れを明確にすることができます。また、ビジネスモデルの収益性や実現可能性を検証し、改善点を見つけることができます。

ビジネスモデルの各要素を簡潔にまとめ、誰に、何を、どのように提供し、どのように収益を得るのかを明確に示すことが重要です。ここで「整理」という書き方をしていますが、事業を推進しようとしていくときに、メンバーや上長、経営トップとの間で微妙に認識の齟齬が生じ、意思決定や推進の妨げになるケースがあります。こういった齟齬を防ぐために、できるだけ明確に整理する(決まっていないことも、決まっていない点を明確にする)ことが重要です。

もう1つのポイントは、「顧客視点で考える」ことです。顧客が本当に求めている価値は何か、自社の提供価値は顧客にとって魅力的か、対価を支払う価値があるかなどを、顧客視点で徹底的に検証することが重要です。

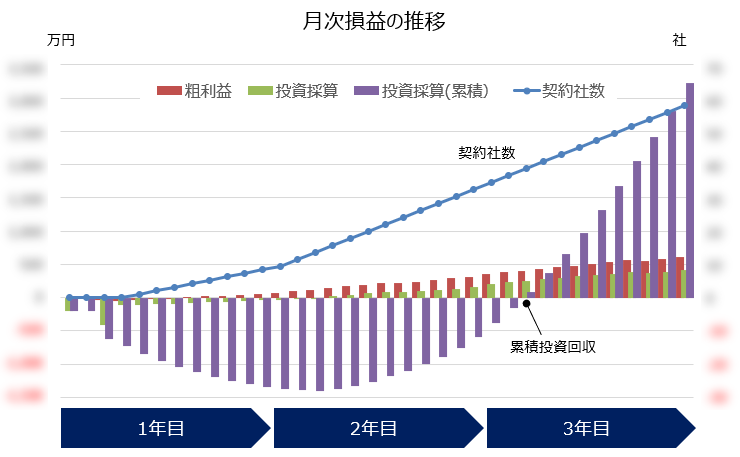

さらに、シミュレーションによって定量化することも大切です。特に経営トップ層にとって、「結局どのくらいの事業になるの?」「どのタイミングで投資(キャッシュアウト)が必要なの?」というのが重要な論点でありますので、それをいったん計算してみることが重要です。あくまでこの段階では分からないことが多いと思いますので、数値によっては他社事例なども参考になります(例えば、WEB広告を出した場合のコンバージョンレート)。またシナリオをベース・楽観・悲観シナリオのように複数のシナリオを作って、「ベースとしてはこのくらいになるが、最悪でもこのくらい、うまくいけばこのくらい」と表現することも、よくあります。

またこのシミュレーションにおいては、自社が重視する数字(売上・粗利・営利等)を表現する形で整理します。以下のイメージでは、粗利益と投資採算、KPIである契約社数で表現しています。

以上、前編も含めて、PEST分析と3C分析、SWOT分析とその後の検討について取り上げました。船井総研では、新規事業開発を行う大手企業様向けに、3C分析やPEST分析、SWOT分析を含む戦略立案のご支援をさせて頂いておりますが、会社様によっては3C分析・PEST分析単体での分析をご依頼いただケースもございます。貴社にて新規事業開発を推進されるにあたって、もしお困りごとや行き詰まりなどございましたら、ご相談だけでもぜひ一度お問い合わせ頂ければ、弊社コンサルタントが対応させて頂きます。

執筆: B-search